- 単語を効率的に覚えるにはどうすればいいの?

- 単語覚えるのがつらい・・・

- 覚えたはずなのにすぐに忘れてしまう・・・

ドロップ

ドロップこんなお悩みに答えていきます。

- ドイツ在住

- 半年でドイツ語B1取得

- ドイツの国家資格取得目指して奮闘中

- 英語圏留学経験あり

- Twitter: (@Gman64373425)

語学を学んでいて、絶対に避けられない単語学習。何千語もある単語をただひたすら暗記するのって、退屈だし、辛いですよね?

この記事では、長期的に忘れにくい学習法を、科学的戦略5つでお伝えします。

私はドイツ語を0からスタートして、6ヶ月で5,000単語覚えることができました。

この記事を読めば、1日20分の学習で、6ヶ月で日常会話で困らないレベルの単語力をつけることができます。

単語学習で重要なのは時間じゃないですよ。

単語はどれぐらい覚えれば十分?

ドイツ語の必要最低語彙数は、約5,000語と言われています。

必要最低語彙数・・・?

- 必要最低語彙数とは

-

これだけ知っておけば85%情報を理解できるという指標

- 例えば

-

新聞、雑誌、インターネットでの情報、日常会話など

私の肌感だと、確かに5,000語覚えたあたりから、インターネットで調べていてもなんとなく書かれていることは理解できるようになりました。

知らない単語も推測して読めるようになってきた感じがします。

なので、この5,000語は1つの大きな目標になります。

もちろん、それでも知らない表現は出てくるし、専門的な表現も覚えていく必要はあります。

でもこの5,000語をクリアーすると、途端に語学学習は楽になります。

学習効率と速度がバカみたいに上がるから

- ドイツ語を読みながら学習できる

- 動画を見ながら、映画を見ながら学習できる

- 話しながら学習できる

つまり語学学習を楽しみながら学べるのです。

2言語学んできた私が体感済み。

そもそも、私たちが日本語で本を読んだり、新しいことを学んだり、考えたり、議論できるのは、

日本語に必要な最低語彙数があるから。生まれたときはみんな何語も話せなかったはず。

最初はやっぱり苦しいけど、語学を学ぶ上でここだけは最低我慢しないといけません。

だまされたと思って、まずは5,000語覚えてみてください。語学の世界が変わります。

では、単語を効率的に覚える戦略をお話ししていきます。

単語を科学的に効率よく覚える5つの戦略

① 単語との接触回数を増やす

単語は長時間勉強するより、小分けして何回もみる方が効率的に覚えられます。

単語を覚えるのに重要なことは、時間数ではなく、単語と接した回数だからです。

例えば単語を1時間勉強するとします。

1時間通しで勉強するよりも、時間帯をバラつかせて、10分間✖️6セットというように、小分けして勉強する方が効果的です。

なぜ時間数ではなく、回数が重要になるのか?

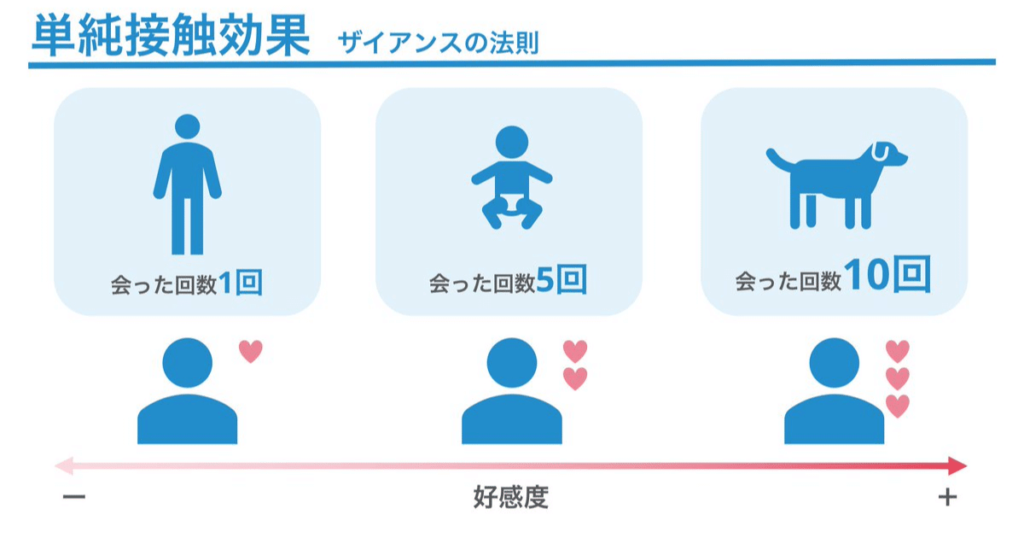

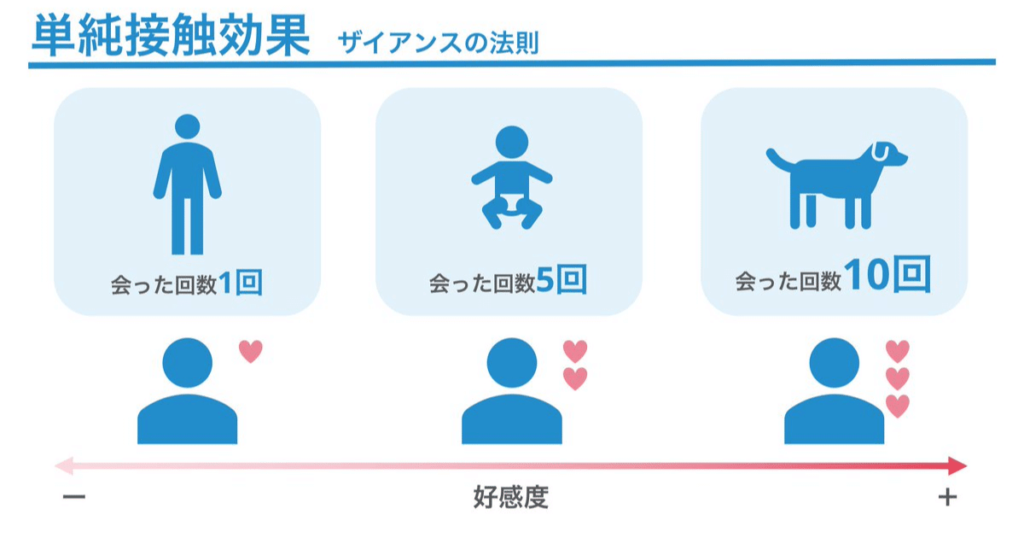

アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスの単純接触効果理論が参考になります。

単純接触効果

なまーけろさんのツイッターから画像を引用

https://twitter.com/namarkero

単純接触効果とは、繰り返し接すると好感度や印象が向上することを指します。そして、これは単語の暗記の定着率にも繋がります。

例えば、あなたは学生時代クラスの人の名前を紙に書いて覚えましたか?大半の人は無意識のうちに覚えた経験を持っているはずです。

芸能人の名前もテレビで何回か見ていると、自然と覚えますよね?

単語学習でも同じです。一度に長時間接するよりも、何度も同じ単語に出会う方が無意識に覚えられるのです。

重要なのは時間ではなく回数だというのは分かったけど、

- 1日何回単語を見ればいいの?

- 週にどれぐらいの頻度で勉強すればいいの?

- 具体的にどう学習を進めていけばいいの?

結論下の手順で勉強を進めるのがベストです。

- 1日10分✖️2セット

- 1セットで60単語(1単語10秒ペース)目を通す

- 3日おき(4、7、11日目)に同じ60単語を復習するイメージ

なぜこれがベストなの・・・?

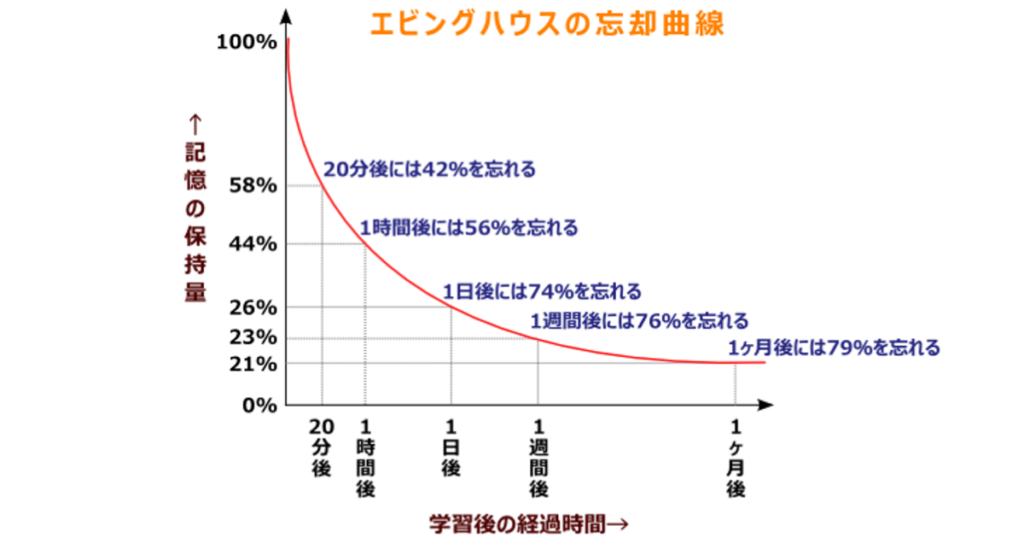

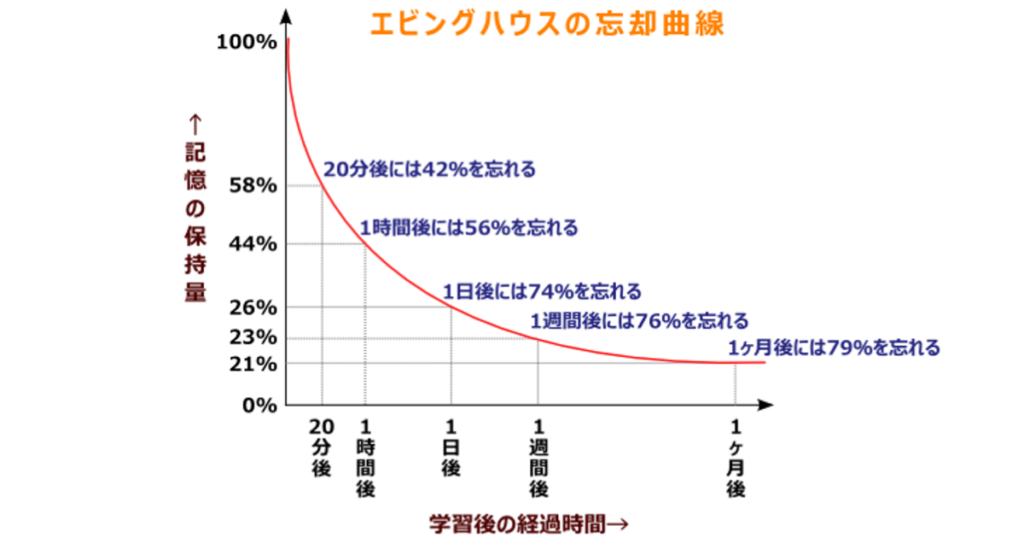

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの忘却曲線理論が参考になります。

忘却曲線理論

忘却曲線理論は、人間の脳の「忘れる仕組み」を曲線で表したものです。

【人間の脳は復習しないと忘れるようにできている】ことが研究で証明されています。

自立型個別指導塾ASUCOMより画像引用

https://asucom.com/

グラフを見ると、記憶は1日経つだけでも70%近く忘れてしまうのがわかります。

復習をしないとほとんど記憶に残らない状態になってしまうのです。

ただし、この研究は無意味な文字や数字の記憶についての研究なので、意味やイメージを持つ単語の記憶はもっと緩やかな曲線になります。

例えば、携帯番号や円周率の数字は、意味を持たない数字なので、忘れやすい。

親友の誕生日や大好きなイベントの日時は覚えやすい。

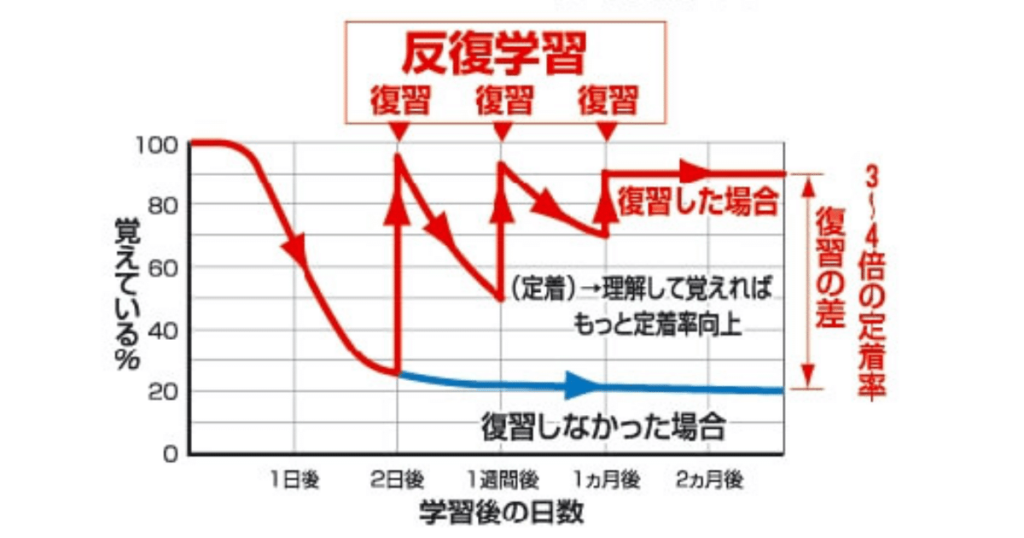

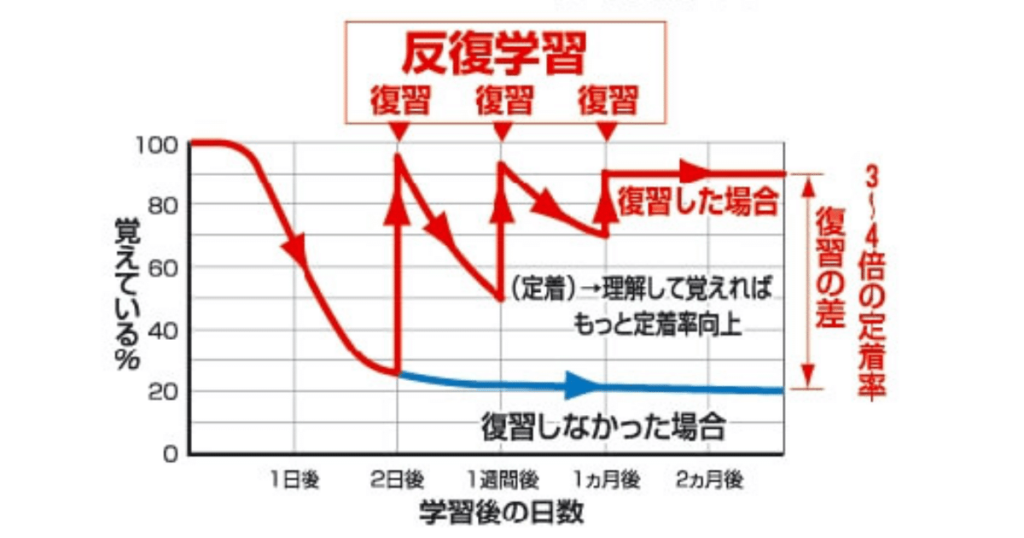

そして、復習した場合の記憶の変化はどうなるかというと

このグラフから以下のことがわかります。

- 復習をすると、忘れにくくなる(曲線が緩やかになる)

- 思い出すという行為を繰り返すと、忘れない記憶になる(長期記憶)

単純接触効果と忘却曲線理論、そして私がいろいろ試行錯誤した結果、先ほど紹介した以下の方法がベストです。

おすすめの単語学習ステップ

人間の記憶の劣化は1日目から始まる。したがって1日2セットは必ずやる。(セット数は多いほどいい)

重要なのは接触頻度。なるべく多く単語に触れた方が効率的

忘れない記憶(長期記憶)にまで引き上げるため、定期的に接する

単語学習では、短期間で多くの単語に触れ、いかに多く復習できるかが重要。

② 単語は寝る前15分の勉強がゴールデンタイム

暗記は寝る約15分前に勉強して、すぐ寝ることが重要。

なぜなら、睡眠中はその日覚えたものが無意識下で定着すると、科学的に証明されているからです。

以下の論文が参考になります。

Stéphanie Mazza, Emilie Gerbier, Marie-Paule Gustin, Zumrut Kasikci, Olivier Koenig, Thomas C. Toppino, and Michel Magnin;(2016). “Relearn Faster and Retain Longer: Along With Practice, Sleep Makes Perfect.”

https://www.semanticscholar.org/

この論文で次のことがわかりました。

勉強の間に睡眠を挟むだけで

- 記憶力が上がる

- 復習スピードが上がる

- 長期的に記憶しておく力が上がる

実験内容

フランス人40人を集めて、睡眠を挟めるグループ、挟めないグループの2つに分けます。

フランス語とスワヒリ語のペアを16個みせ暗記してもらうという実験。

- 睡眠を挟んだグループは、1回目は夜に学習し、2回目は睡眠を挟んだ翌日の朝に行った。

- 睡眠を挟まないグループは、1回目は朝に学習し、2回目はその日の夜に行った。

| 実験内容 | 1回目の学習 | 2回目の学習 |

|---|---|---|

| 睡眠グループ | 夜 | 翌朝 |

| 睡眠なしグループ | 朝 | 夜 |

実験結果

両者の記憶力に違いが出ました。

- 睡眠を挟んだグループは16個中平均10個思い出せたのに対して

- 睡眠を挟まなかったグループは、16個中平均7.5個しか思い出せませんでした。

さらに、復習効率にも差が出ました。

- 睡眠を挟んだグループは間違った単語も3回で覚えることができたのに、

- 睡眠を挟まなかったグループは、もう一度覚えるのに6回かかりました。

| 実験結果 | 正当数 | 再び記憶するまでの回数 |

|---|---|---|

| 睡眠グループ | 平均10個 | 3回 |

| 睡眠なしグループ | 平均7.5個 | 6回 |

さらに1週間後、6ヶ月後においても、睡眠を挟んだグループの方がより多くの単語を覚えていました。

睡眠を挟むか挟まないかで、こんなに違いがでるのか・・・

単語学習は寝る前に覚えた方が、長期的に忘れにくい記憶になる。

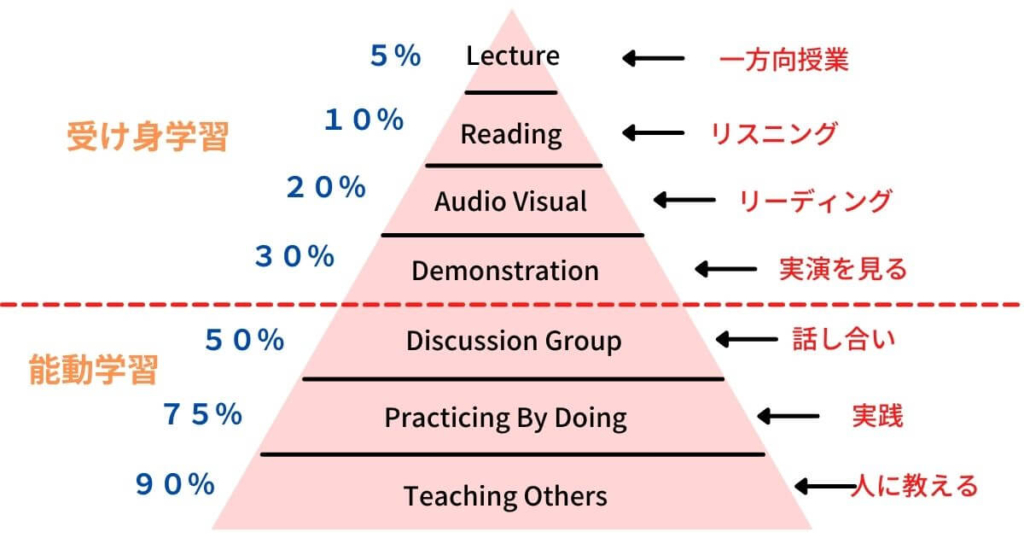

③ 単語は4技能をフル活用

読む・聞く・書く・話す技能を同時に行っていくとことが大事

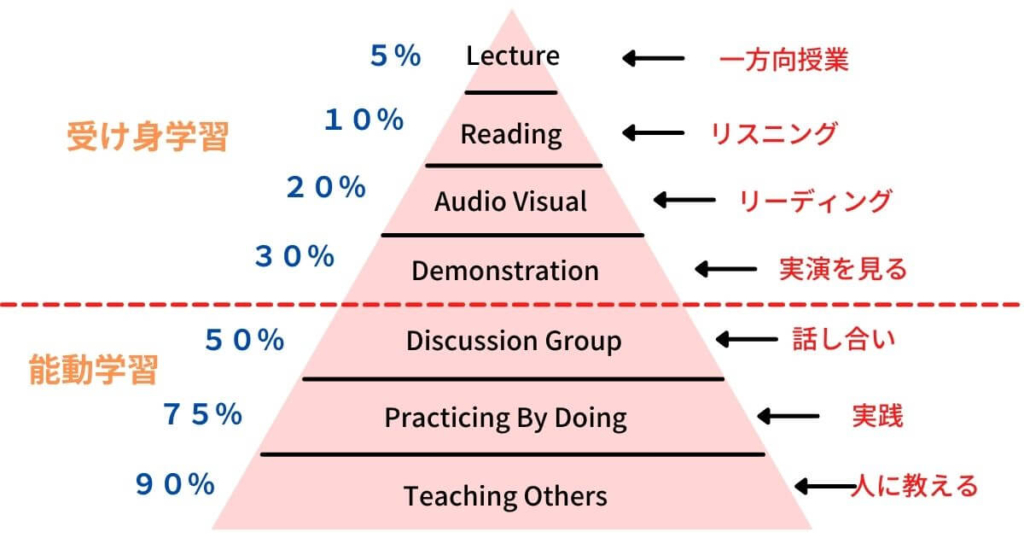

これは、Average Learning Retention Rates(平均学習定着率)という理論から証明されています。

この研究は、どんな勉強をすると覚えやすいかをピラミッド型にまとめたものです。

普段わたしたちが行っている学習は、赤い点線より上の受け身の学習です。

- 講義を聴く一方向の授業

- リスニングやリーディングといった座学

- 人が話しているのをそばでみているだけ

ご覧の通り、これでは学習効率が悪いのです。

- 会話をする

- 人に教える

- 実践で使ってみる

といった、アクティブな学習を取り入れた方が、圧倒的に記憶に定着します。

でも話したりする相手がいない・・・

大丈夫です。

一人でも、シャドーイングという手法で聞く・話すを同時に鍛えられる訓練法があります。

- シャドーイングとは?

-

英語を聞きながらそれを真似して発音する通訳訓練法のことです。英文を聞き終えてから繰り返す「リピート」とは異なり、シャドーイングは、聞こえてくる英文のすぐ後ろを影(shadow)のように追いかけるのがポイント

もともとは同時通訳者のための訓練方法で、かなり難易度は高いです。

シャドーイングができるようになると語学は飛躍的に上がるよ

初心者の段階では、無理にシャドーイングせずに音読を行ったり、独り言で声に出してみたりするだけでもOK。

今では格安でオンライン会話ができるので、週に1回とかの頻度でアウトプットしてみるのもOK。

④ 単語はイメージが重要

人間は新しいものを覚える時、具体的なものであるほど、覚えやすい。

- 文字だけより、写真や画像があると記憶しやすい

- 自分が知っている情報、経験した情報は記憶しやすい

これらを順番にみていきます。

写真や画像でイメージできると記憶は定着

心理学の分野では、PSE(Picture Superiority Effect)と呼ばれる理論があります。

文字のみによる学習よりも、画像を含んだ学習の方が内容を想起しやすく記憶に残りやすい現象

例えば、「ブレイン・ルール」の著者ジョン・メディナの実験によると

文字と言葉だけのプレゼンと、文字と絵を用いたプレゼンを比較した実験を行ったところ

両者とも理解度は100%だったのに、

言葉だけの伝達では72時間後、そのうちの10%しか記憶に残っていないが、これに絵を加えた場合、65%が記憶に残る結果が得られた。

| 実験結果 | 理解度 | 72時間後の記憶率 |

|---|---|---|

| 文字のみのプレゼン | 100% | 10% |

| 文字と絵を用いたプレゼン | 100% | 65% |

理解度は変わらないのに、記憶率ではだいぶ違いが出るな・・

単語学習では、写真や画像を積極的に取り入れることが重要

イメージのわかない単語は、Googleの画像検索を使ってみるといいよ。

自分が知っている情報、経験した情報は覚えやすい

関西学院大学院の門田修平教授の研究で以下のことが分かっている

- 新しい知識を記憶するためには、すでに自分が持っている情報と関連づける必要がある

- 故に全く興味のない、すでに持っている知識と結び付けられない単語ほど覚えにくい

- 逆に、知っている情報が多いほど覚えやすい

ちょっとわかりにくい・・・・?

単純に言うと、自分が日本語で知っていることは覚えやすいけど、知らないことは覚えられないということ。

例えば、次の単語を見てみましょう。

- Viremia ウイルス血しょう

- Xanthemia 黄血しょう

- Subphrenic 横隔膜下

おそらく、医療関係者でもない限り、イメージが湧かないと思います。覚えたとしてもすぐ忘れてしまいますね。

しかし、同じ医療用語でも次のような場合はどうでしょうか?

- Influenza インフルエンザ

- CoronaVirus コロナウイルス

- Nurse 看護師

普段から耳にしているので、イメージが湧きやすく覚えやすいはずです。

さらに、研究では関連づける情報は自分に関することほど、学習効果が高くなるとも言われています。

自分の趣味や興味関心が高いものは、最も覚えやすいということですね。

例えば法律に興味がないのに法律のことを外国語で学んでも定着しない。

逆にスポーツが好きなら、スポーツ関連のYoutubeや動画で学ぶ方が、自然と学べるといったイメージです。

以上まとめると、単語を覚える際は以下のことを意識してみると効果的です。

- 単語を発音したと同時に意味をイメージする

- イメージした意味を自分の知っていること、特に自分自身のことに結びつける

- 興味のあることを外国語で学ぶ

⑤ 単語は習慣化したら勝ち

単語を覚えたいなら、毎日勉強する習慣をつけてしまうことが重要

理由は習慣化すると挫折のリスクが減り、継続できる確率が上がるからです。

語学では、【継続】が最も大切です。でも分かっていてもついつい挫折してしまうもの。

例えば、ドイツ語を始めたけど、気づいたら1ヶ月ドイツ語に触れていなかった・・・

初めはモチベーションが高かったのに、いつのまにか下がっていた・・・

でもこの悩み、どんな語学学習者でもいつかは抱える共通の悩みです。

挫折してしまう人と、続けられる人の決定的な違いが習慣化にあります。

例えば、歯磨きや入浴。毎日やっているから、当たり前のようにやりますよね?

でも運動とかダイエットみたいに週に2回、3回行うものって挫折率高くなると思いませんか?

毎日やることは、単純に繰り返すだけでできるようになるから楽なんです。

逆に毎日やらないことは、計画性が大事になります。ちゃんとやる日を決めて時間を取っておかなければならなくなります。

習慣化してしまえば、途中で挫折するリスクが大きく下がります。

でもどれぐらいで習慣化するものなの?

習慣化することは意外に簡単です。

2009年ロンドン大学の研究(Wiley Online Library)で、習慣化するまでの期間は平均66日という結果が得られています。

しかし、この実験では水を一定量飲むという比較的簡単なものからジョギングや運動を習慣にするというものまで幅広

く、最短で18日、最長で254日かかったものもあります。

そこで習慣化コンサルタント、古川武志氏がさらに細かに分類してくれました。

| 習慣化したいこと | 具体例 | 習慣化にかかる期間 |

|---|---|---|

| 行動に関わる習慣化 | 勉強、日記、読書など | 約1ヶ月 |

| 身体のリズムに関わる習慣化 | 運動、早起き、禁煙など | 約3ヶ月 |

| 思考に関わる習慣化 | ポジティブ思考 論理的思考 完璧主義の脱却など | 約6ヶ月 |

この表からも語学に関しては、約1ヶ月で習慣化できることになります。

私の場合は2ヶ月ぐらいかかった印象。

そこで習慣化するときのコツをいくつか紹介します。

- 甘えてOK

- つらければ1日30秒でもよし

- 毎日やることだけに意識する、時間は無視

例えば、毎日3時間絶対やってやる!みたいなのはNG。挫折します。

途中で挫折するぐらいなら、辛い日は1日30秒でもいいから毎日継続していく。

1日30秒でもできれば、OKというスタンスでやると、毎日語学に触れるのが苦でなくなります。

習慣を目的にする段階では、継続することだけに意識して、時間は無視してOK。

なぜなら習慣化できれば時間数を増やすのは簡単だからです。

重要なのは時間数ではなく毎日継続できているという実感です。

毎日勉強するという習慣ができたら、徐々に時間数を増やしていく。

習慣化と時間数両方を追うと挫折するだけ!

- 毎日勉強する習慣をつけてしまうこと

- 習慣化を目指す段階では、甘い目標でOK(毎日やることだけ意識)

- 習慣化→時間数を増やすの順番(両方を一気に追わない)

単語学習で絶対やってはいけない3つのこと

① 単語をひたすら書いて覚える

「学校では単語は書いて覚える」と習った方もいるでしょうが、これ完全に無駄です。

書いて覚えるのが無駄な理由

- 接触回数が少なくなる

- そもそも書くスキルが必要ない

- 音で認識できなくなる

接触回数が少なくなる

書くと言う行為は、見る、聞く、話すという行為に比べて、1つの単語にかける時間が長くなります。

単語を覚えるのに必要なのは、「時間ではなく回数」というのは、単純接触効果理論で説明済み。

単語は1つの単語に時間をかけるのではなく、どれだけ多くその単語に触れたかが重要。

書くスキルが必要ない

例えば、現在あなたは日本語でどれぐらい文字を1日に書きますか?

私の場合、1ヶ月文字を書かないとか当たり前になってます。スマホ、携帯、パソコンを使うと言うのが理由です。

書けなくても音が分かれば、ググればOK。

試験でもないのだから、書かなければいけない時は、調べれば済みます。

音で認識できなくなる

書いていると、どうしても自己流の発音で覚えてしまいます。これが、後のリスニングやスピーキングの大きな弊害になってしまいます。

例えば、英語でこんな覚え方しませんでしたか?

【 Wednesday = ウェドネスデイ 】【 Organize = オルガナイズ 】みたいな感じです。

でも実際に話す時は、そんな発音したら聞き取ってもらえないし、正しく発音されたものが、瞬時に変換されなくなるんです。

書いて覚えた後に、音を聞くという行為も二度手間で効率が悪いです。

単語を書いて覚えるのは今すぐやめよう!

② 単語学習の日にちを空ける

全く単語に触れない日が1週間続いてしまった

今日はモチベーションが高いから、10時間単語を勉強した。明日はお休み。

今日はしんどいから、明日やればいいや・・・

ダイエットや運動と同じで、これを許すと挫折まっしぐら。

本当にしんどい時は1日30秒でいいんだよ

習慣化できれば、しんどくてもやれるようになります。

まずは習慣化を目指しましょう。時間数は後からついてきます。

③ 単語を無言で覚えようとする

無言で英単語を覚えようとするのは、無言で歌の練習をするようなもの。

英語は言葉です。

平均学習定着率が証明してくれたように、読む、聞く、話す、全ての技能をフル活用して覚えていくことが大切です。

【まとめ】6ヶ月で5,000単語を覚える科学的トレーニングメニュー

これまでの情報を整理すると、単語学習で重要なことは次の通り。

- 単語は時間ではなく、出会う回数が重要

- 寝る前の学習は記憶を高める

- 4技能をフル活用

- 単語はイメージで覚える

- 習慣化したら勝ち

これを踏まえて、6ヶ月で5,000語覚えるための具体的なトレーニング表を作ってみました。

トレーニングメニュー

- 必ず毎日継続を約束(習慣化を目的)

- どうしても辛い時は30秒でもOK(挫折防止)

- 必ず1セットは夜寝る前に行う(もう1セットは自分の好きなタイミングでOK)

- 1日目に見た60単語は、4、7、11・・・日目と3日おきに目を通す

- その間、ひたすら前に進む

1秒かからず、意味とイメージが浮かんだら、完璧に覚えたと判断してチェックを入れる

チェックを入れた単語はもう見ずに、別の単語を順次追加していく

単語を発音したときに、その単語のイメージが出てくると理想。

4技能をフル活用して記憶力を高める

これで、6ヶ月後にはあなたも5,000単語マスターです。

おめでとうございます。

コメント